ダイバーシティ採用の成功事例

2019年4月1日をもって、働き方改革関連法が施行されました。すべての企業に求めることが多い法律ですので、未対応のものがあれば働き方改革に対応した労務管理を整備しなければなりません。特に働き方の多様性に関する労務管理の整備も求められています。 ダイバーシティとは「多様性」を表現する言葉です1)。人種や性別などを考慮した働き方を実現していくことが求められています。ダイバーシティ採用においては、女性の採用や高齢・障害者の採用などが大きな論点の一つになります。 これまで特に意識してこなかった企業にとっては、どのように実践していけばよいのかわからない分野でもあります。本記事では、成功事例を見ながらダイバーシティ採用について解説を行います。

1. 労働施策基本方針に見るダイバーシティ採用

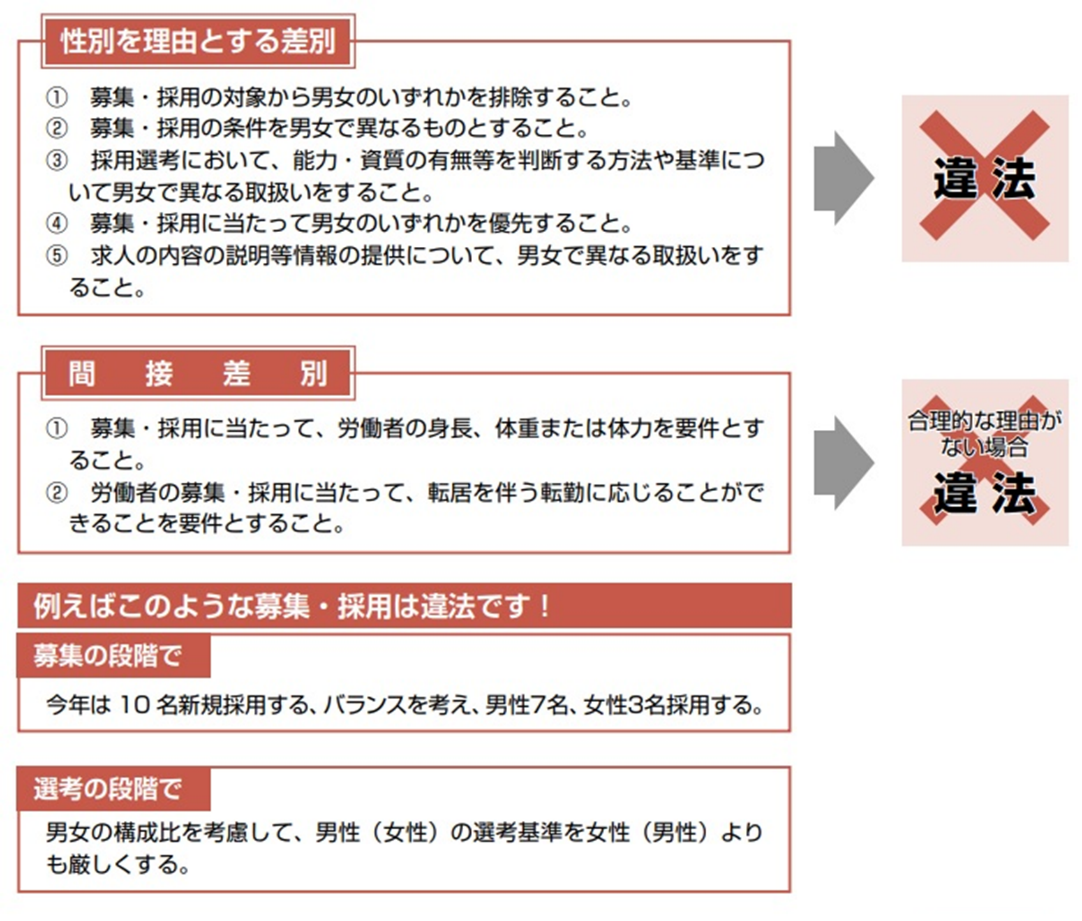

働き方改革では、労働施策基本方針という指針を発表しています2)。そこには対応しなければならない労務管理に関する事項が網羅されています。ダイバーシティにおいては2章の3「多様な人材の活躍促進」に述べられています3)。 この中から特に企業側の採用にかかわってくる項目としては「(1)女性の活躍推進」と「(4)障害者等の活躍促進」になります。これ以外の項目に関しては、行政側の運用の見直しや、すでに雇用されている人に対する運用改善が中心となっています。 女性の活躍推進では、男女雇用機会均等法の履行確保が明示されています4)。採用において男女雇用機会均等法による制約は厳しいです。例えば、募集の対象から男女のいずれかを排除したり、男女で異なる採用条件にしたりすることなどは禁止されています(図1)。

図1男女均等な採用選考ルール

出典:『厚生労働省』男女均等な採用選考ルール

https://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/dl/rule.pdf

障害者等の活躍促進においては、雇用率の上昇と雇用数の増加が明示されています。対象となる事業主の範囲も平成30年4月より拡大されています5)。 女性の活躍推進と障害者等の活躍促進に関するダイバーシティ採用に関して、成功した事例を実際に見ていきましょう。

2. 機械設計を行う事業所で新人女性技術者を増やした事例6)

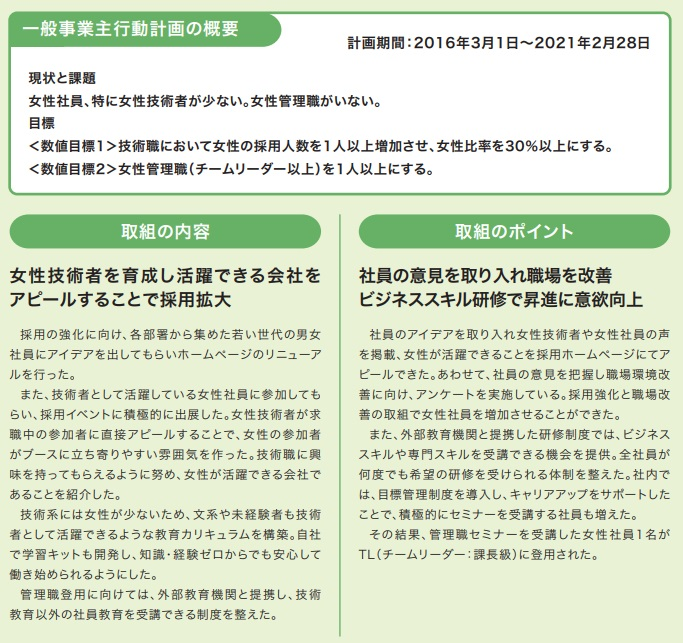

機械設計を行うA社では、従業員の多くが技術職ということもあり女性比率が2割と少ない状態が続いていました。女性の退職率は男性の3倍であることも明らかになり、採用強化と同時に女性が長く働き続ける職場を作ることを目指しました。 一般事業主行動計画の中に定めた目標は二つあります。 一つは「技術職において女性の採用人数を1人以上増加させ、女性比率を30%以上にする」、二つ目は「女性管理職(チームリーダー以上)を1人以上にする」でした。この二つの目標を3年間で見事達成することができました。 行ってきた取り組みは、まさに女性を前面に出した採用活動でした。若い世代の男女に意見を出してもらいホームページをリニューアルしたり、現在活躍している女性技術者に採用イベントへ参加してもらったりして、女性が活躍できる会社であることをアピールしていきました。技術職はそもそも女性が少ないため、理系だけでなく文系や未経験者も活躍できるような教育カリキュラムを作成し、対象者の幅を広げるなどの活動も行った結果、一般事業主行動計画に明記した目標を達成することができたのです。(図2)

図2 A社の取り組み内容

出典:厚生労働省 好事例および改善取組事例集

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000487084.pdf

3. 精神障害者を雇用した小売業の事例7)

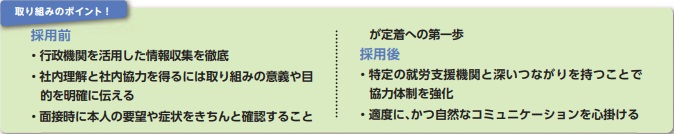

全国に店舗を構えるB社(小売業)は、精神障害者手帳を持つ方の採用を行うことを決めました。採用のプロセスは大きく分けて3つにわかれました。一つ目は募集を出す前段階での取り組み、二つ目は採用時の取り組み、三つ目は採用後に定着するまでの取り組みです。 募集を出す前段階でのポイントは、徹底した情報収集と社内への告知でした。精神障害者を雇用した実績のある会社に行き実情を見学したり、ハローワークの雇用指導官に話を聴いたりしました。また、社内に障害者雇用促進チームを発足させました。社内報では「なぜB社が障害者雇用に取り組むのか」など、単なる報告にとどまらない宣伝活動を行いました。 募集は主にハローワークからの紹介で行いました。実際に気を付けていたことは業務の内容を細かく伝えることです。細かく伝えることによって応募者にできることとできないことを細かくイメージしてもらう狙いがありました。求人に応募してきた人が、自分の症状や状態を伝えることができるかというのも重視したポイントです。症状を自己申告してもらえれば、それに合わせて休憩を与えるなど柔軟に対応できると考えたからです。 実際に定着するまでの取り組みも様々なものがあります。興味関心から適所に配置するのはもちろんのこと、一つの仕事でも複数担当を付けて突発的に休んでしまっても、仕事が止まらないように工夫をしました。また、事前にその日にやる仕事がわかるようにする等本人のストレスができるだけ少ない環境を整えるように工夫しました。 このような取り組みから精神障害者の雇用を成功させることができたのです。

図3 B社の取り組みのポイント

出典:厚生労働省 精神障害者雇用事例集「精神障害者とともに働く」

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jirei/dl/jirei07.pdf

(参考文献)

1) 実用日本語表現辞典「ダイバーシティ」

https://www.weblio.jp/content/%E3%83%80%E3%82%A4%E3%83%90%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%86%E3%82%A3

2) 厚生労働省 労働施策基本方針

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03094.html

3) 厚生労働省 労働施策基本方針 「多様な人材の活躍促進」

https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000465363.pdf#page=8

4)厚生労働省 雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html

5)厚生労働省 障害者雇用率制度

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaisha/04.html

6) 厚生労働省 中小企業における女性活躍推進の取組のための好事例および改善取組事例集

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000487084.pdf

7) 厚生労働省 精神障害者雇用事例集「精神障害者とともに働く」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jirei/tomonihataraku.html