コロナ対策で進む働き方改革「テレワークのメリットデメリット」

「テレワーク」という働き方自体は以前からありましたが、勤務管理の難しさなどもあり、日本での導入は進んでいませんでした。しかし、昨今の新型コロナウイルスの流行により、時差出勤やテレワークが注目を集めるようになり、多くの企業でテレワークが実施されています。働き方改革が叫ばれる中、テレワークは今後定着するのでしょうか。そこで、今回は、テレワークの内容とメリットやデメリットについて考察したいと思います。

1. テレワークとは?

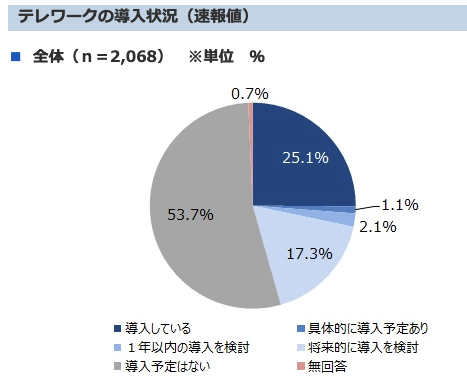

テレワークとは、ICT (情報通信技術)を活用し、時間や場所にとらわれない柔軟な働き方のことを言います。ICTは、「Information and Communication Technology」の頭文字を取ったもので、通信技術を活用したコミュニケーションを指します。テレワークという言葉は、「tele = 遠い」と「work = 働く」をあわせた造語で、英語でも「telework」として通用します。 インターネットの普及により、データのクラウド化が進み、インターネット環境さえあれば、どこでも同じ情報にアクセスすることが可能になったため、職場に来ること無く働くことができるようになりました。 日本テレワーク協会の資料「世界のテレワーク事情」によると、テレワークの歴史は古く、1970年代のアメリカ西海岸が発祥とされています。アメリカでは車通勤による大気汚染が社会問題化し、それを解消する手段としてテレワークが導入されました。その後、PCの普及やサンフランシスコ地震によるリスク分散対策として導入され、1990年代には欧米諸国で普通の働き方として定着しました。2002年には欧州委員会でテレワークに関する枠組み合意書が調印され、これに準拠して各国でテレワークが実践されるようになりました。また、アメリカでは、2001年の9.11テロ移行以降、リスク分散効果に注目し、連邦政府職員のテレワーク促進に関する法制化がなされ、11万人がテレワークを実施しています。 日本では、1984年にNTTが通信規格であるINSの実験として行われたのがはじまりです。バブル期には、都心のオフィスビルの家賃高騰からサテライトオフィスを郊外に設置して働くというスタイルが導入されました。しかし、バブル崩壊によって地下が下がり、都心回帰となりました。その後、個人情報保護法の施行などもあり、モバイル環境での仕事を中断する企業が増え、テレワークは浸透しませんでした。 2018年に東京都が都内企業1万社に対して、テレワークの導入状況について行ったアンケート調査によると、以下のグラフの通りテレワークを導入している企業は25.1%にすぎません。

出典:「東京都 多様な働き方に関する実態調査(テレワーク)」(2018年)

https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/hatarakikata/telework/donyu/index.html

2. テレワークのメリット

日本では導入が進んでいないテレワークですが、次のようなメリットがあります。

①通勤時間の軽減

都心部などでは、毎日満員電車に乗って、長時間通勤する必要がありますが、テレワークをすれば、通勤時間を節約できます。また、満員電車での通勤は精神的にも肉体的にも疲れるので、テレワークをした方が、労働生産性が高まると考えられます。

②BCP(事業継続性の確保)

地震などの災害や今回の新型コロナウイルスによるパンデミックのような場合でもテレワークをすることで事業を継続することができます。リスク分散の意味でテレワークの導入が注目されています。

③オフィスコストの削減

テレワークを実施すれば、大きなオフィスを用意する必要はなくなり賃料の削減ができます。また、通勤費も実費払いにすればよくなるので、企業のコストの削減に繋がります。

④ワークライフバランス

通勤時間がなくなることや家族と過ごす時間が多くなることで、良好なワークライフバランスを実現することができます。

⑤生産性の向上

オフィスにいると、電話が鳴ったり、会議があったり、雑談をしたりと仕事に集中できないことがありますが、テレワークであれば集中して仕事をすることができるため、生産性の向上につながります。

⑥優秀な社員の確保

子育てや介護をしながら働くことができるため、テレワークがなければ辞めていたような優秀な人材が辞めなくなります。また、地域に縛られなくなるので、他県に住んでいる人や、海外に住んでいる人も雇用することができます。

3.テレワークのデメリット

以上のようなメリットがある反面、以下のようなデメリットもあります。

①長時間労働になる可能性がある

オフィスであれば、始業と終業が明確に定められていますが、自宅だと仕事が忙しいと早朝から深夜まで長時間労働になってしまう可能性があります。

②テレワークに向かない業務がある

接客業や製造業などではテレワークが使えないので、テレワークが使えるのは一定の業務に限られます。

③運動不足になる

通勤がないことは楽になりますが、家から一歩もでないで仕事ができるため、運動不足になり健康を害する可能性があります。

④時間管理が難しい

企業から見ると、労働者が時間どおり働いているかはわからないため、残業代の支払いなどが難しくなります。

今後の展望

今回の新型コロナウイルスによるテレワークの推奨は、働き方改革に大きな変革をもたらすものと思われます。テレワークを導入しても仕事が継続できることがある程度実証されたからです。毎日テレワークというのは難しいかもしれませんが、たとえば、週に2回はテレワークにするというようなことが定着すれば、家族と過ごす時間も増え、よりよい社会になるのではないでしょうか。

(参考文献)

1)厚生労働省「テレワークではじめる働き方改革」

https://work-holiday.mhlw.go.jp/material/pdf/category7/01_01.pdf

2)一般社団法人日本テレワーク協会「世界のテレワーク事情」(2012年4月)

https://www.japan-telework.or.jp/abroad/pdf/telework_world.pdf

3)総務省「テレワークの推進」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/telework/

4)総務省「テレワークの最新動向と総務省の政策展開」(2019年5月)

http://teleworkkakudai.jp/event/pdf/telework_soumu.pdf