(連載:ESGと人事部 3/10)

全社ESG活動での人事部の役割

前記事では(「各社の社会・環境貢献活動実績の延長線上にあるESG活動」、「業務を通して実施するESG活動で企業価値を高める」)、社会が企業にESG活動を求めるようになった背景と企業がESG活動を実施する目的について解説しました。簡単に振り返ってみますと、ESG活動とは、これまでの企業活動に加えて新たな活動を始めるといったものではなく、これまでに実施してきた社会・環境貢献活動を継続するとともに、実施内容を社会に対して積極的に公開・アピールすることで企業評価、企業価値の向上に繋げる活動です。その活動の中で、人事部門が取り組んでおくべき課題は、「活動の継続」と「情報発信」であるとご紹介しました.

今回は人事部門におけるESG活動の進め方、企業への定着のさせ方を掘り下げたいと思います。

1.ESG活動の進め方

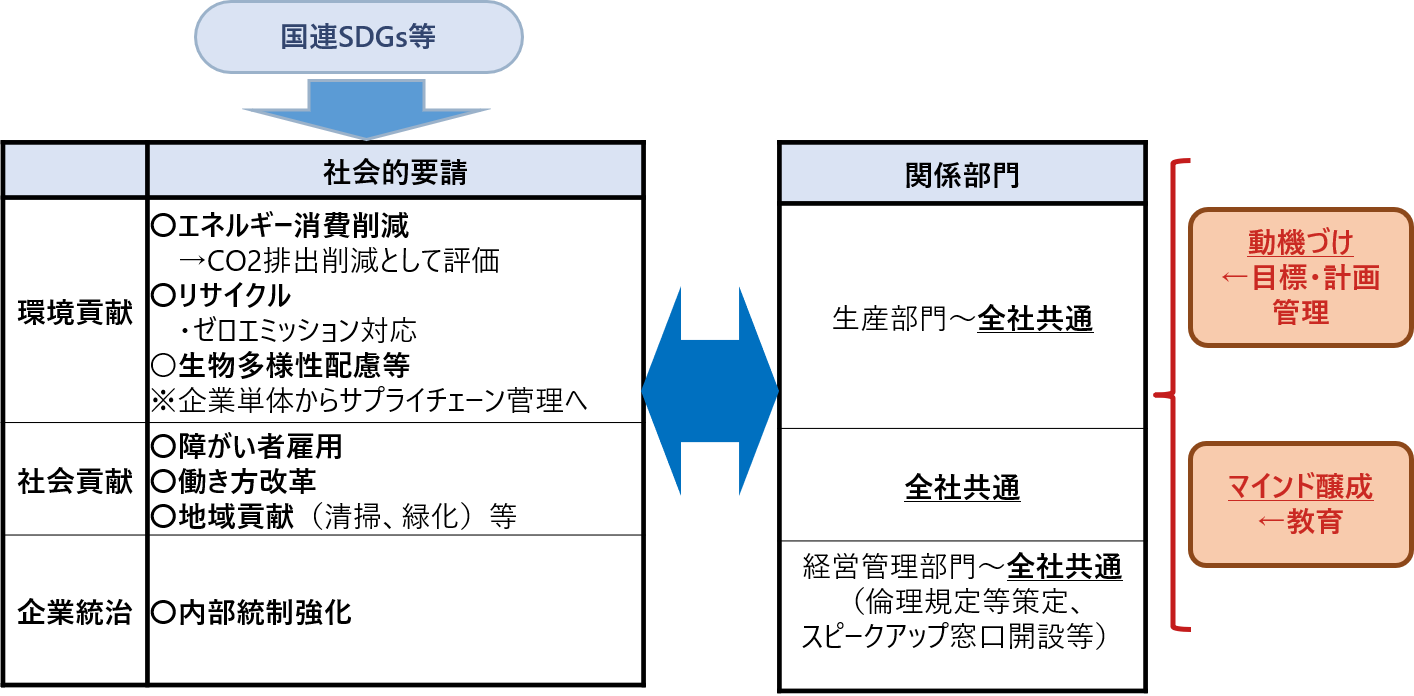

ESG活動を推進する上での人事部門における役割を考えるにあたって、まずESG活動の進め方を整理します。ESG活動の初期段階では、多くの経営者・社員が、ESG活動はESG統括部門や経営管理部門が推進する企業の課題であって、自分とは縁が遠いと受け取り、全社定着に時間を要する場合があります。ESG活動の概要を図1のように示してみると、すべての課題が全社に関わってくる事であると言えます。

エネルギー消費の削減や廃棄物対策・リサイクルなどは、商品サービスを生産・提供する事業部門(生産部門、販売部門等)の課題と捉えられがちですが、社会的要請は、省エネルギー推進の段階から、エネルギー消費由来CO2排出をゼロにするレベルにまで(低炭素から脱炭素へ)広がってきており、オフィス部門等全社を挙げて省エネルギーに努めることが重要となっています。また、障がい者雇用や働き方改革の定着についても、全社での受け入れ対応が重要です。

図1.ESG活動の概要と関係部門

そのため、多くの企業がESG活動の目標・活動計画を策定して計画、管理すると同時に、全社員にESG活動の必要性を理解してもらうようにESGに関する教育を実施して、ESG活動を推進していく機運を醸成しています。そのESG活動の目標・活動計画の推進をESG推進部門が担い、ESG教育は人事部門が担う事になりますが、多くは人材教育プログラムと連動させて実施されています。

2.人事部門の役割

ESG活動の社内展開において、実効性の確保でカギとなるのがESG推進部門、経営管理部門と人事部門との連携です。ESG活動の目的は、投資家や社会からの企業評価を高めて安定的に事業を継続することです。そのため、企業の安定的な継続が社会・環境の課題解決に役立つように企業経営を方向付けるとともに、そのことを社内外に積極的に発信していくことが求められます。これを実現していくカギが、ESG推進部門、経営管理部門、人事部門との連携です。

各企業で取り組める社会・環境課題は異なります。エネルギーを多く消費している企業として社会から見られているのであれば、エネルギー由来のCO2排出を削減する取り組みを優先課題に設定することが、社会への貢献度が大きく、かつ外部からの評価も期待できるでしょう。労働集約型産業であれば、労働者の働き方や多様性への配慮等が優先度の高い取り組み、アピール事項として設定されると考えます。他社の取り組み状況、社会情勢を分析して企業のESG活動の方向性を検討する役目がESG推進部門であり、経営管理部門が経営計画に織り込むことで、全社展開の下地を作ることが出来ます。この計画を実効性のあるものにするのが、ESG推進部門と人事部門で実施する全社へのESG教育と人材マネジメントです。

ESG活動は、経営者・社員一人一人の省エネに対する努力や、同僚などへの配慮・気遣いといった努力の積み重ねと、会社としての対応の両面で成果を積み上げていくものです。その経営者・社員一人一人のESGマインドを醸成するESG教育は社内にESG活動を定着させる基本となります。

本記事では、ESG活動を会社に定着させる上でカギとなる部門と、その実施すべき項目を解説しました。人事部門が計画的に実施している教育を通じてESG活動が企業にもたらす価値等を全社に共有、理解を促進させることが、ESG活動の実効性を高めます。次回は、人事部門で取り組むべきESG活動の具体的なアイディアを解説していきたいと思います。

ライタープロフィール

筆名:柳紘理(やなぎひろみち)

工学博士

企業で長年研究開発から事業立上げまでを一貫して担当するとともに、国立大学・研究所の客員教授として、

環境経営や事業化に関連した規制基準を策定運営する学協会の運営に係る。