(連載:ESGと人事部 4/10)

人材マネジメント業務を通したESG活動を考える

多くのビジネスマンは、企業のESG活動が経営基盤に影響を及ぼすのはまだ一部の大手企業に留まり、自社には関係ないと受け取っているかも知れません。確かに機関投資家である年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)が日本国内でESG投資を開始したのは2017年とまだ始まったばかりで、対象もESG活動に積極的な大手企業に限られている状態です。しかし、環境省が2020年4月に「ESG地域金融実践ガイド」を公表して、多くの金融機関に、企業への融資判断にESG活動の評価を織り込むことを要請するなど、ESG活動が企業の経営基盤に影響することが一般化する可能性が見えてきました。

企業がESG活動で一定の評価を獲得するためには、ESG活動が企業に根付き、継続されている必要があります。ESG活動を根付いたものにするには、経営計画と連動したESG活動の計画策定・展開と、ESG教育が重要なことは、前記事「全社ESG活動での人事部の役割」でご紹介しました。本記事では、人事部の役割についてさらに掘り下げたいと思います。

1.活動定着・活性化のためのESG教育

ESG活動は、企業価値を高める手段の一つであり、重要性が増してきていることは、これまでの記事でご紹介しました。しかし、読者の皆様の中には、「事業の本筋である商品・サービスの売上、収益には影響ないのでは?」と、ESG活動の推進に対して懐疑的な意見を持たれる方もおられるかもしれません。

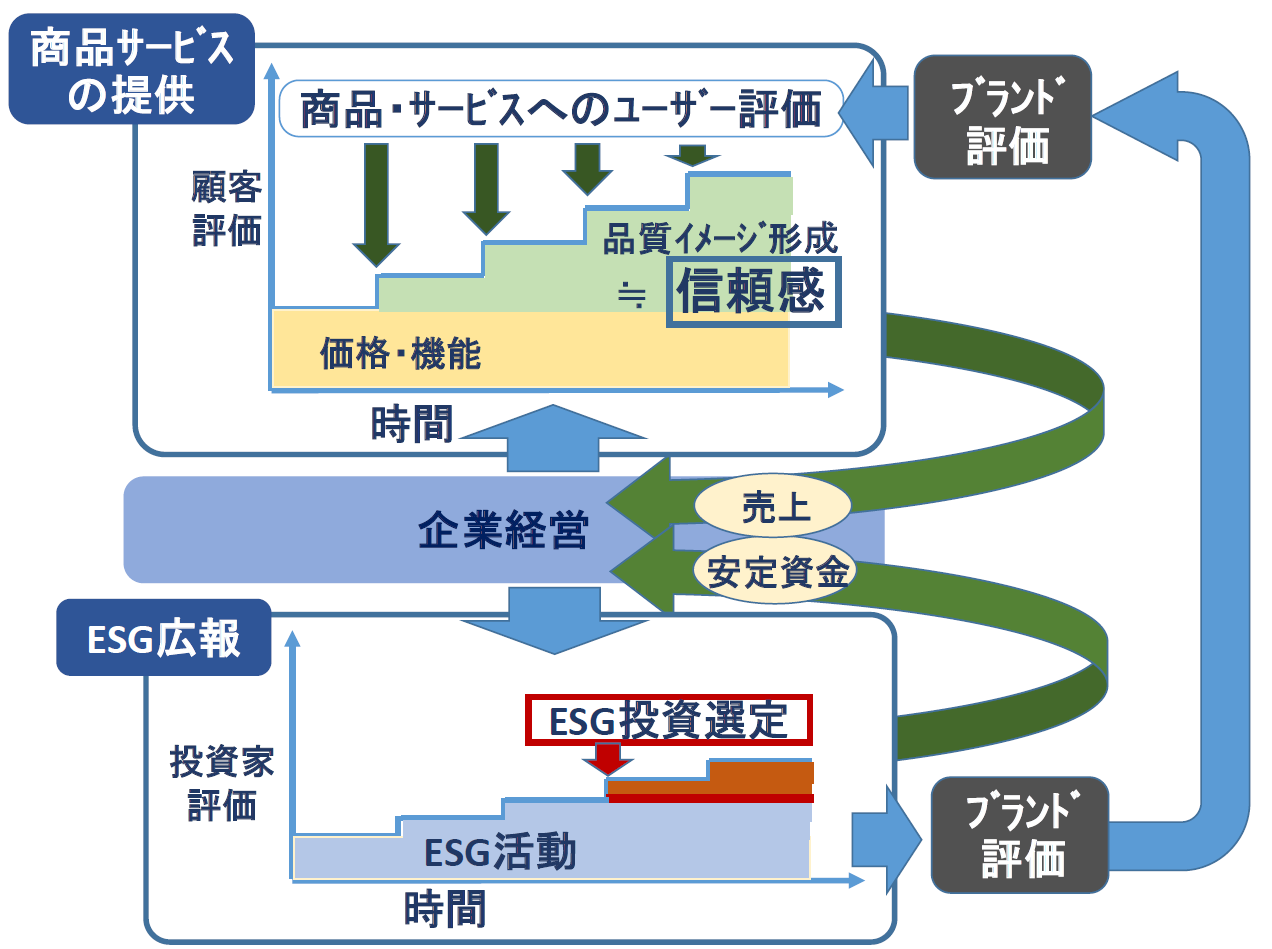

図1.ESG活動の企業経営への影響

しかしESG先進企業では、中長期視点で企業経営に影響する事として、ESG活動が計画的に推進されています。その考え方を示すのが図1です。企業が提供する商品・サービスをユーザーが評価するのは『価格と品質のバランス』です。品質は、商品・サービスを使用しないとわかりません。企業がこれまで提供してきた過去の商品・サービスに対してのユーザーの評価は、企業への信頼感(=ブランド評価)として醸成されています。そこでユーザーはブランド評価を品質の代替指標として認識し、価格とのバランスを評価して購買行動を起こしています。その企業への信頼感醸成に一役買っているのがESG活動への評価です。「社会や環境の課題解決にも注力する会社がユーザーの信頼感を損なう商品・サービスを提供する訳がない」という認識になると思われるためです。そのためESG先進企業では、ESG活動に関する広報を投資家向け(IR:Investor Relations)として実施するだけでなく、ユーザー向け(PR:Public Relations)にも盛んに行っています。

投資家も、企業の社会・環境課題改善の成果が一定の要求品質にまで到達し、さらに改善を積み重ねようとしている企業姿勢を見ています。このように投資家からもユーザーからも高評価を獲得するには、活動の積み重ねが必要なことはご理解頂けたかと思います。

ESG活動を定着させる上で重要なのが経営層・社員に向けたESG教育です。ESG教育の主目的は、各企業の安定経営の一手段としてESG活動が必要なことを経営層・社員に理解してもらうことです。ESG活動は会社全体が関わりますので、全員が自身の企業活動の一部にESG活動があると腹に落ちるレベルにまで持ってかないと、ESG活動は実効性のあるものにはなりません。そのため、社員の階層別教育に組み込むなどして、繰り返しESG活動の必要性を説いていく必要があります。ESG推進部門と人事部門が協業し、コンテンツを整備して、人材マネジメント計画の中で計画的にESG教育を展開することが重要となります。

2.経営層育成プログラムへのESG教育の織り込み

社員への階層別教育と併せて重要なのが、経営層育成プログラムへのESG教育の織り込みです。近年、成果責任主義の定着で、経営判断においても直近の収益に関心が集まりがちです。一方、ESG活動は、ESG投資や企業への信頼感醸成といった経営の基盤強化に役立つもので、直近の利益への影響は大きくありません。そのため、直近の利益確保のためにESG活動への投資を削減するなどの経営判断がなされることもあります。

最近、これまでユーザー、社会から高い信頼を獲得していた大手企業が相次いで法規制に抵触する事態を起こすなど、ブランド価値を棄損する事件が多発しています。これらの事件は、ESG活動の中の企業統治の不全に起因しており、その根幹は、利益偏重の経営判断にあると考えられます。

企業は、企業存続のための収益を確保しつつ、社員、社会、環境における課題改善に貢献し続けるためにあることを経営陣に強く認識してもらうために、経営層に向けての育成プログラムでもESG教育を徹底することも、人材マネジメント業務の重要な目的です。

企業の社会・環境課題改善活動において、適正に実施されていなかった時のネガティブな評価は、ブランド価値を大きく棄損し、企業の存続にも影響することをニュース等で見聞きすることが多くなりました。このような事態に陥らないように、経営層・社員全員が社会的責任を正しく理解して行動する環境を整備することが重要です。ESG教育はまさにその一手段でもあります。人事部門の人材マネジメント業務は、企業を支えている柱であることをESG教育の視点からも認識頂けたかと思います。

ライタープロフィール

筆名:柳紘理(やなぎひろみち)

工学博士

企業で長年研究開発から事業立上げまでを一貫して担当するとともに、国立大学・研究所の客員教授として、

環境経営や事業化に関連した規制基準を策定運営する学協会の運営に係る。