(連載:ESGと人事部 7/10)

人事部門の活動施策へのアイディア提供:人事部門の社会貢献活動(地域貢献)

いま社会的に注目されている企業のESG活動ですが、活動自体は1980年代前後に始まり、呼称を環境貢献活動やCSR活動などからESG活動に変えながらも継続されてきたことは「各社の社会・環境貢献活動実績の延長線上にあるESG活動」でご紹介しました。その中で人事部門と馴染みの深い活動に地域貢献活動があります。本記事では、企業経営への影響という観点で地域貢献活動を解説したいと思います。

1.CSR活動から続く地域貢献

CSR活動は、1989年経団連の企業行動憲章で企業に社会的責任(CSR)経営を求めたことなどを受けて一気に広がりました。その時点では、CSR活動は企業経営で得られた利益を社会に還元する活動と捉えられがちでしたが、社会や環境課題の解決を目指すNPOなどへの資金的支援、もしくは人的支援として多くの企業により実施され、現在に至っています。

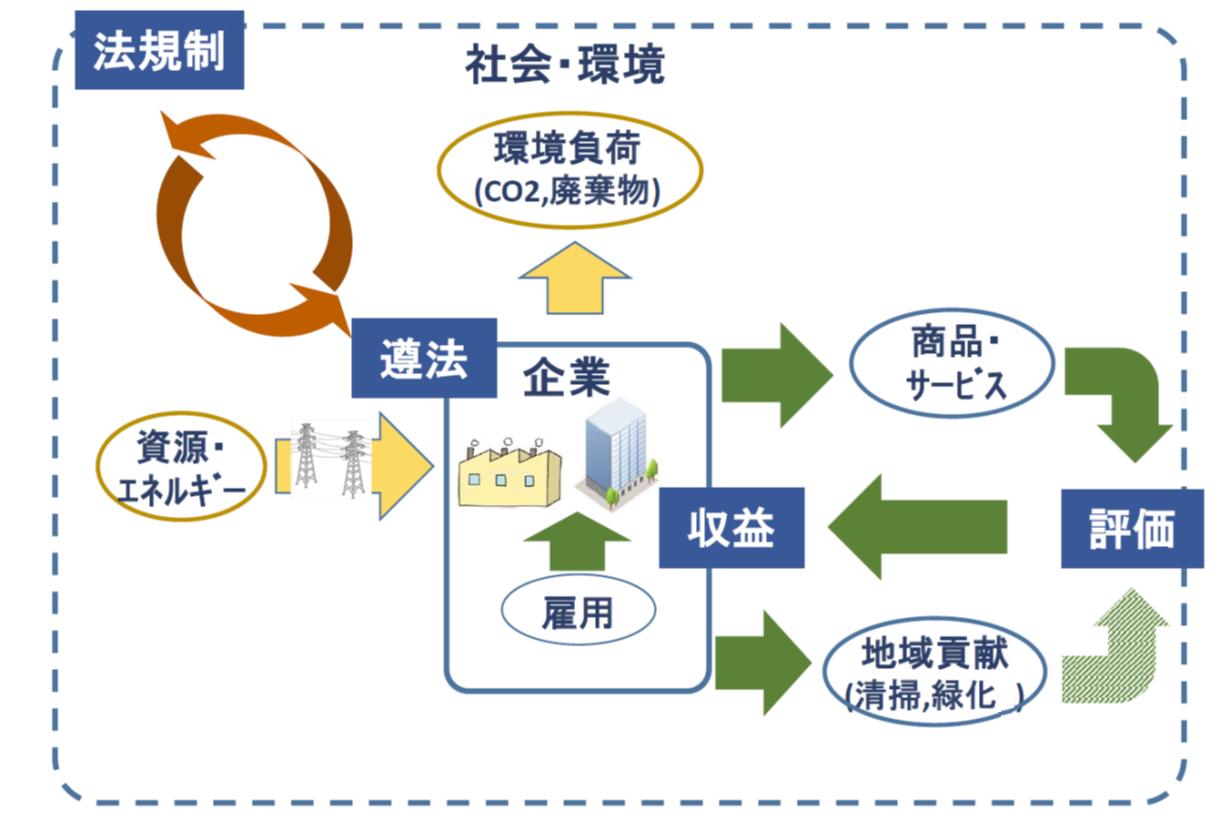

図1.企業の社会・環境との関わり

現在企業が取り組んでいる省エネ・CO2削減活動や、働き方改革などのESG活動は、法規制等の社会からの要請に従う形で取り組みが進んできましたが、地域貢献活動は、省エネなどとは異なるメカニズムにより実施されています。図1のように企業は周囲の社会・環境から資源・エネルギーを調達して製品・サービスを創出しており、企業が社会で存続し続けるには、商品・サービスが社会から評価されて継続的に受け入れられることが必要です。製品・サービスの販売で得られた収益が雇用を創出し、人材が企業を運営する上での原資となります。

多くの企業が企業運営の原資である収益の一部を割いて地域貢献活動を行っているのは、貢献活動によって企業評価を高め、商品・サービスがより多く社会から受け入れられることを期待してのことです。また企業評価が高まることで優秀な人材の確保に繋がります。

地域貢献活動は多くの場合、従業員のボランティア参加を前提に人事部門、総務部門で企画運営されます。その場合企画運営側は、活動の目的である企業評価への還元を意識して計画的に運営することが重要となります。地域清掃、緑化などに参加する従業員は、会社のイメージを社会に投影する役目を担います。そのため人事部門は、ボランティア参加社員が社会にネガティブなイメージを引き起こさないように、全社員にESG教育を徹底することが重要です。また、嫌々参加する社員が出ないような動員計画への配慮も必要です。「社会貢献活動への参加は、会社の未来への投資」などと、社員を動機づけすることも有効です。

2.効果的な情報発信

企業評価への還元を意識した地域貢献活動を企画する場合、社会に評価される活動を企画し、参加する社員が会社のイメージを損なうことのないように動機づけすることと併せて、社会への情報発信も必要です。“秘すれば花”として社会への貢献を声高にアピールすることは、日本人の精神性にそぐわないと感じられる方もいらっしゃるかと思いますが、アピールすることを意識しないと、社会には伝わりません。その一例が企業のESG報告です。多くの企業が財務報告とあわせて、非財務面での社会・環境貢献活動を定期的に社会へ公開しているのは、企業評価への還元を期待しているからにほかなりません。

ここで、効率的、かつあざとくない情報発信について考えます。その一案がメディアのネタになるような社会貢献活動を企画することです。TVやネットなどのニュースは上質で無償の宣伝媒体とも考えることができます。地域の行政、コミュニティとの連携等で話題性、物語性を織り込んだ活動を企画して、プレスリリースを出せば、メディアが取り上げてくれるかもしれません。

水、エネルギーに関係する商品・サービスを提供する会社で、水、エネルギーの有効利用を差別化の要素として開発などの取り組みを継続しているならば、水、エネルギー利用に関する出前授業や体験学習、会社見学などは、事業との親和性も高く社会貢献と企業のイメージを一致させられます。その上で出前授業先や学習ツールの提供を公募するなどを企画すると社会貢献による商品・サービスが前面に出ずスマートにアピールすることができます。

ESG活動は、企業の収益活動とは別物として捉えられがちですが、適正な収益がないとESG活動を継続していくこともできません。そのために経営の柱にESG視点を織り込んで経営の計画を策定する会社も多くなりましたが、従業員全体に共有され定着している企業はまだ多くないのかもしれません。企業を強くするには収益を上げる事業を育てるのと同様に、経営層の意思を全社員に徹底させる教育も重要となります。これこそ人事部門の力、企画力が求められる領域です。

ライタープロフィール

筆名:柳紘理(やなぎひろみち)

工学博士

企業で長年研究開発から事業立上げまでを一貫して担当するとともに、国立大学・研究所の客員教授として、

環境経営や事業化に関連した規制基準を策定運営する学協会の運営に係る。