(連載:ESGと人事部 8/10)

人事部門の活動施策へのアイディア提供:人事部門の社会貢献活動(社内環境整備)

昨今、多くの企業では、女性や障がいを持った方々でも働きやすい労働環境を整備するため、フレックスタイムや時差出勤、産休の導入といった勤務システムの変革や施設整備、さらにダイバーシティへの配慮のための社内教育など、企業風土改革を着々と進めてきました。このような中で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大は、これまでのステップバイステップでの改革を一気に加速させて、パラダイムシフトとでも呼ぶべき大改革を企業に求めることとなっています。そのため、会社の人材マネジメント業務を統括する人事部門では、今まさにアフターコロナにおける勤務システムの検討を急いでおられることと思います。そこで本記事では、急速に導入が進むテレワーク等の対策について、ESG対策の視点も交えながらご紹介したいと思います。

1.働き方改革

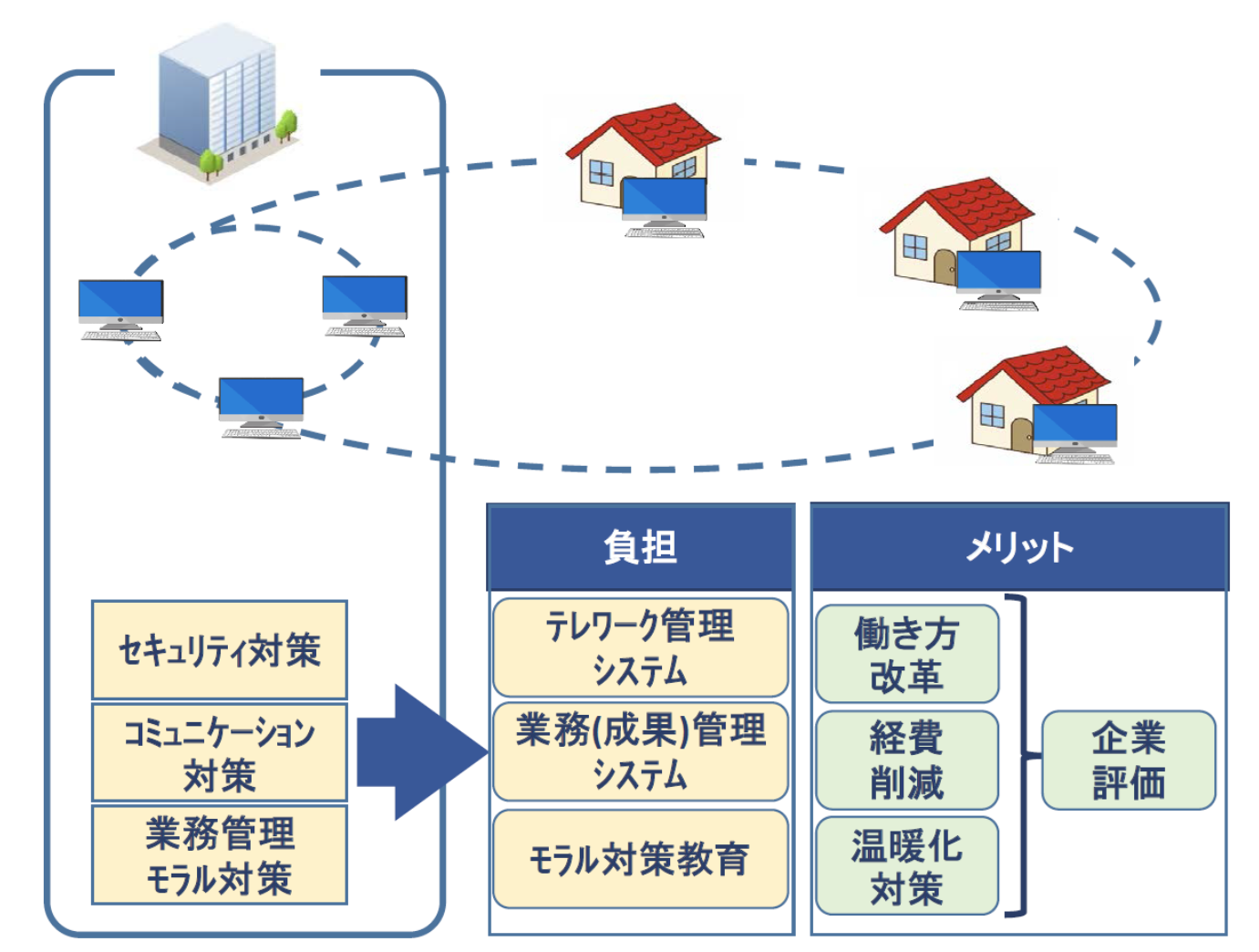

新型コロナウイルス感染症拡大で脚光を浴びたテレワークですが、これまではなかなか企業での導入が進まなかった勤務形態でした。それを新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐ三密対策として、多くの企業でテレワーク導入の可否が検討される事態となりました。テレワークでは、それまで会社内で閉じていた企業内情報管理システムが社外ネットワークを経由するリスクや、業務を進める上でのチーム内コミュニケーションの確保、自宅での勤務に集中するためのモラル対策等が懸念されています。これらの課題に対する対応策も見えてきており、図1に示すようにITと成果管理システムの再構築、モラル教育等で対処が可能です。

図1.テレワーク導入時の負担とメリット

物理的にはテレワークのシステムを導入することが可能な世の中になっていますが、システムの変更には費用と時間がかかります。またテレワークでも、一定の生産性を確保するには、各担当者が対応する業務について、成果イメージと納期を管理者と合意した上で、人事管理に反映させる成果管理システムの徹底が重要になります。またモラル対策のための人材教育なども実施する必要があり、テレワークシステム定着のためには、過大な負荷が発生することが想定されます。

新規システムの導入では、導入による負担と導入によって得られるメリットを比較、分析し、コストを投下するメリットが見いだされれば導入が実現しますが、今回のケースでは、厚生労働省から「働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)」が支給されるなど、行政もテレワークの実現を後押ししており、費用対効果のハードルは低くなっています。いずれはテレワークを導入することが想定されるようであれば助成金は魅力です。

さらに、費用対効果に織り込める内容として、テレワークによる温暖化対策効果があります。テレワークにより回避される通勤時のCO2排出量は、原単位が約0.02kg-CO2/(人・km)と微小ではありますが、テレワーク従業員数が積みあがると、企業のCO2排出削減に効果を及ぼします。

通勤時のCO2排出は、企業活動におけるサプライチェーン排出の一部と定義されており、その算出方法等もルール化されています。人事部門が持つ各従業員の通勤経路とテレワークへの移行計画があれば、ESG推進部門でCO2排出量の算出が可能です。ぜひ検討してみてください。

2.ダイバーシティへの配慮

新型コロナウイルス感染症拡大によるテレワーク等の検討は、ダイバーシティへの配慮をさらに進める好機でもあります。働く女性への配慮に加えて、障がいを抱えている方々の労働環境整備には投資が伴いますが、自宅を勤務場所とすることにより、企業内での環境整備投資を少なくできるメリットも想定できます。また、種々制約がありながら働く方々にとっても、テレワークは業務と日々の生活のバランスをうまくとる手助けになります。

テレワークでは、オンとオフ、業務と自宅での雑務の区分に関し、従業員のモラルや意識に依存することになります。その対策として、従業員と管理者が成果目標を取り決めて進捗管理する成果管理のシステム導入と、従業員のモラルや意識を高める教育が重要となります。この教育にダイバーシティへの配慮も加えることで、テレワークの導入に対応した新たな企業風土を構築することができます。

ESG対応は、その成果を社会にアピールしてこそ企業評価に反映されることは、これまでもご説明してきました。新型コロナウイルス感染症拡大で事業を継続するための緊急措置としてテレワークが注目され、多くの企業で検討が進んでいます。多くのコストと時間を割いてテレワークを導入することになった場合は、多様な働き方を可能とする社会的貢献の視点や、テレワーク下での情報管理システム構築等における企業統治の強化とあわせて、環境貢献の側面も定量的に評価してデータを外部に公開し、企業評価に結び付けたいものです。

ライタープロフィール

筆名:柳紘理(やなぎひろみち)

工学博士

企業で長年研究開発から事業立上げまでを一貫して担当するとともに、国立大学・研究所の客員教授として、

環境経営や事業化に関連した規制基準を策定運営する学協会の運営に係る。