(連載:ESGと人事部 9/10)

人事部門の活動施策へのアイディア提供:人事部門のガバナンス強化活動

これまでの記事では、人事部門や総務部門といった企業管理部門に所属の方々に向けて、企業にとってのESG活動の意義を整理し、業務を通じて実施すべきESG活動のアイディアをご紹介してきました。本記事では、そのESG活動を企業に根付かせるための人事部門の役割を企業統治(ガバナンス)の視点でご説明します。

1. ESG活動の定着支援

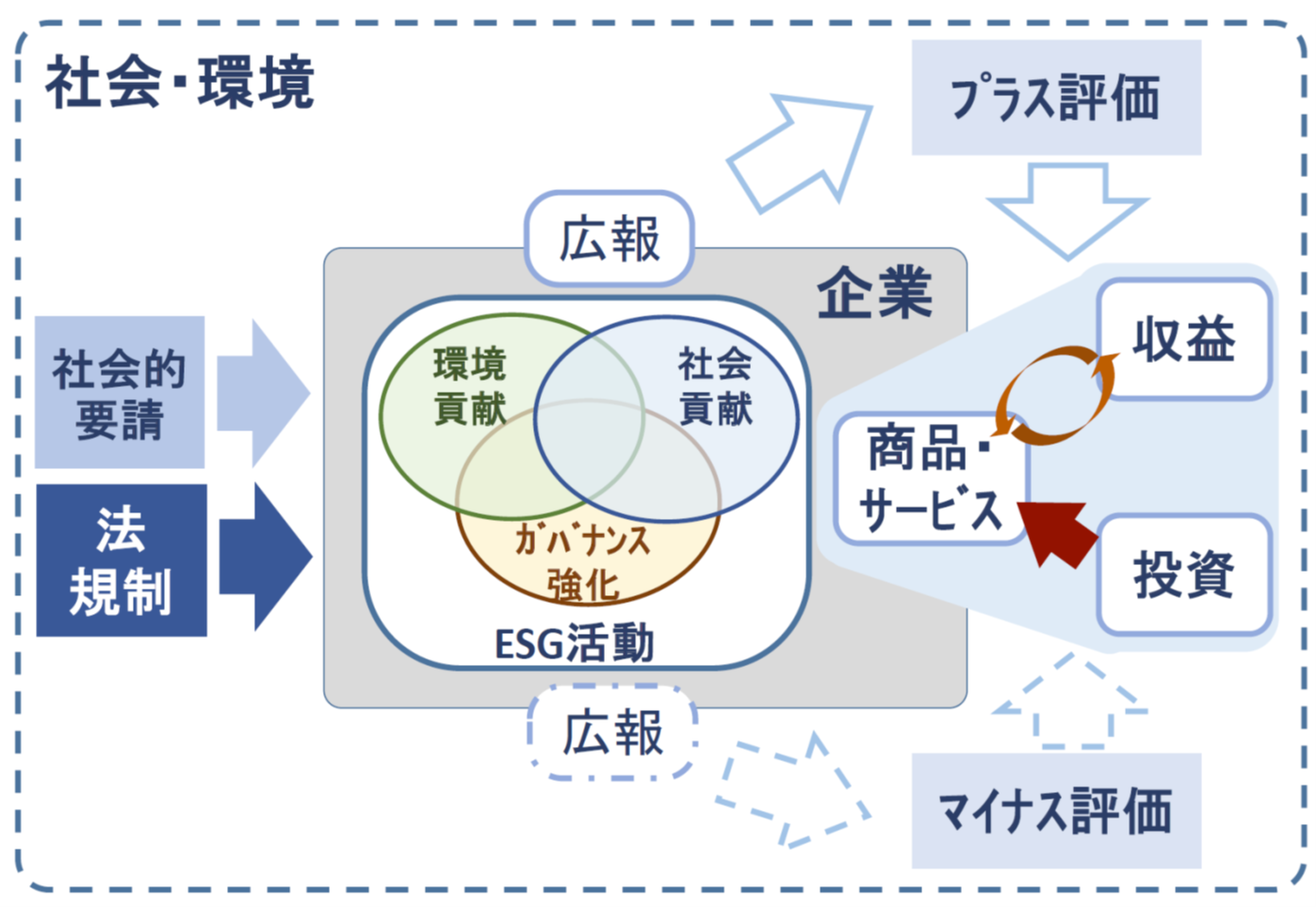

これまでの記事で、ESG活動を企業の収益を一部社会へ還元するボランティア活動と捉えるのではなく、企業が存続していくための収益、特に未来の収益確保に貢献する活動と位置付けて、経営計画の一部として推進することをご提案しました。図1に示しているとおり、企業は、提供する商品・サービスが社会に受け入れられることで、収益がもたらされ存続が可能となります。その商品・サービスが社会から受け入れられるようにしていく活動の一つがESG活動です。ESG活動は、商品・サービスが社会に対して貢献、ならびにブランド価値を決定する重要な因子であり、社内外に対して継続的に広報、アピールすることでブランド価値を高めていくことができます。

図1.ESG活動の企業への影響

ESG活動の重要な柱である企業統治(ガバナンス)強化では、働き方改革や多様性への配慮等の社会的要請や法規制への対応、経営と連動した推進が重点課題となります。社会の持続的発展のため、企業への要請・規制は年々多様化、深化しています。一方企業は、多くの個の集合体であるため、各個人の意識が高くないと不祥事が生じてしまうことがあります。

一部の部署の廃棄物の不適正処理や人事上の不始末、経理上の不適切処理など、人の意識に起因する不適切事象が起きれば、ブランドイメージが大きく棄損し、企業が提供する商品・サービスの売上を大きく低下させます。これらの事態を未然に防ぐのが全社員に向けたESG教育です。社員のESG対応マインド・センスの醸成と言い換えてもいいでしょう。ここでのESG教育は、ESG活動を理解するレベルを超えて、ESG視点での想像力、感性を磨く教育です。

ブランド価値の棄損を未然に防ぐための人材教育として、各社員、経営陣に、日々の行動においてブランド価値を棄損するリスクを冒していないか、と考えてもらえるようになることがゴールです。各個人にとって企業のブランド価値は各個人の価値とは遠く、個人の行動規範の根幹とするのは難しいかもしれません。そのため、ブランド価値の棄損は、自身の将来の給与を棄損することになる、というようにブランド価値を個人の価値に引き寄せたイメージを発信することも有効です。

ご提案したESG対応マインド・センスの醸成は、全社員に向けて繰り返し教育、発信することでしか形成されません。そのため、ESG活動と同様にESG教育も経営計画に織り込んで、長期的に継続実施することが重要となります。

2.経営層教育でのESG対応マインド・センスの醸成

ESG活動をブランド価値に還元させるためには、活動内容の社内外へのアピールと併せて、長期継続が重要であることは、これまで繰り返しご説明してきました。その長期継続のために重要となるのが、経営層へのESG対応マインド・センスの醸成です。多くの企業では、成果責任制度が導入され、経営陣も責任として、売上・利益を強く意識して経営しています。ESG活動は将来の収益には貢献しますが、直近の売上・利益への貢献は、残念ながら大きくありません。そのため、経営層、特にトップの交代で、短期利益を極大化するためのコストカット先としてESG活動がターゲットとなり、ESG活動が縮小されるといったことも起きます。こういった事態は、ESG活動が企業文化として定着しきれていない証拠でもあります。

ESG活動を企業に根付かせるため、多くの企業で階層別教育等を通じて全社にESG教育が展開されていることと思いますが、見落としがちなのが、経営層へのESG対応マインド・センス醸成への働きかけです。そのために有効なのが、次の経営層を養成するための経営層育成教育の活用です。経営層育成教育を通じて継続的なESG活動の必要性を繰り返しアピールしていくことが、ESG活動を企業に根付かせる上で重要となります。

将来の企業価値に影響するのがESG活動の継続です。ESG活動を定着させ、継続していく上で重要になるのが、ESG活動に関わる全社員へのESGマインド・センスの醸成です。全社員向けESG教育がその重要な手段となり、人事部門の人材マネジメント業務、人材教育が将来の企業価値を高める重要な活動であることが分かります。

ライタープロフィール

筆名:柳紘理(やなぎひろみち)

工学博士

企業で長年研究開発から事業立上げまでを一貫して担当するとともに、国立大学・研究所の客員教授として、

環境経営や事業化に関連した規制基準を策定運営する学協会の運営に係る。