人だけを相手にする時代が終わる!人事部門が取り組むべき環境意識の啓発とは?

環境省が発表した令和元年の「環境にやさしい企業行動調査結果」によると、環境配慮経営を「企業の社会的責任の一つ」と捉えている企業の割合は58.2%となっています。

また、ISO14001、エコアクション21といった第三者機関が認証する取り組みを構築・運用している企業も49.8%に上っており、国内企業に広く環境意識が浸透していることが窺えます。

一方で、環境配慮経営を意識しているものの、そのメリットを十分に活用できていなかったり、何から手を付けるべきか迷っていたりする企業も、少なくありません。

本記事では、人事部門が押さえておきたい企業の環境配慮について考察します。

高まり続ける環境対策に関する関心

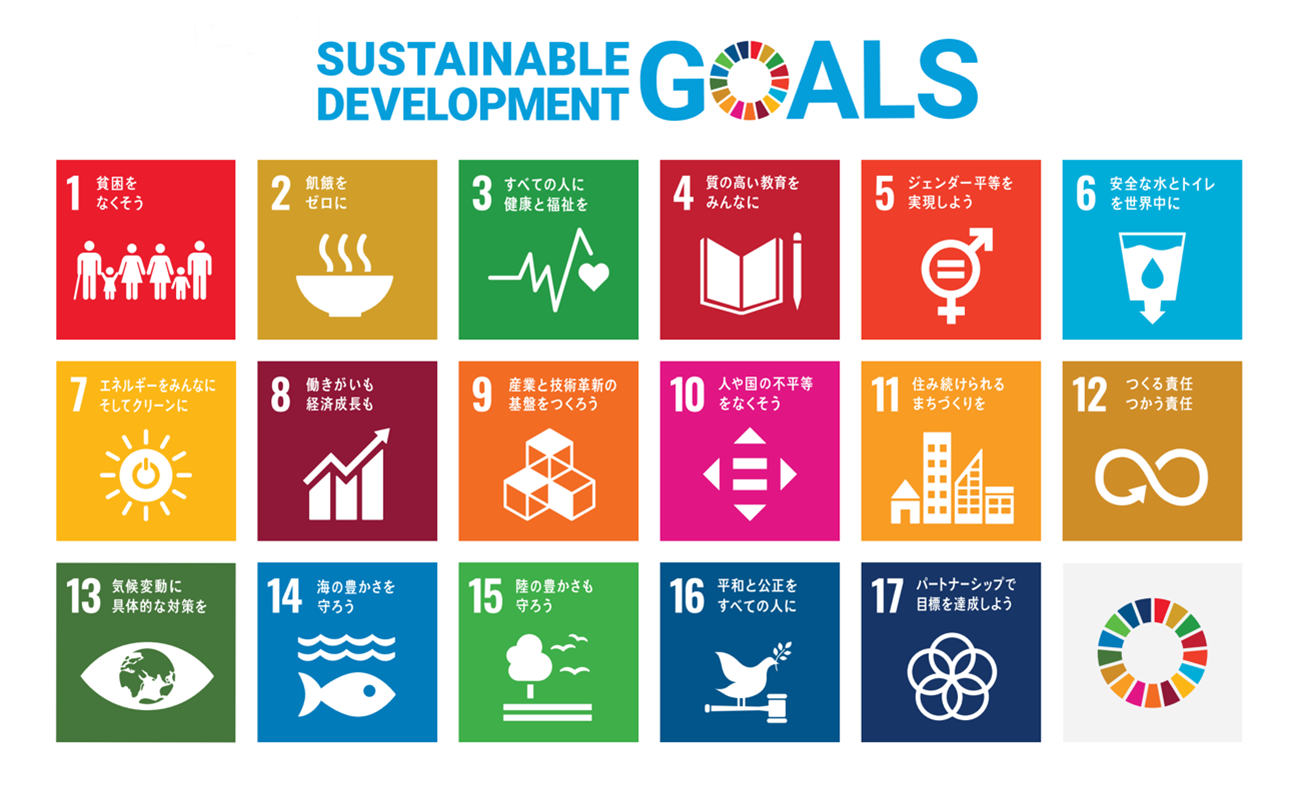

2015年9月にニューヨークで開催された国際会議で、「持続可能な開発のための2030アジェンダ」という行動計画が採択されました。この行動計画には、SDGs(Sustainable Development Goals)と呼ばれる以下のような17の目標と169のターゲット、232の指標が策定されており、それぞれの数値目標に対する各国の達成度が、毎年7月にレビューされることになっています。

出典:引用ページURL:SDGsのポスター・ロゴ・アイコンおよびガイドライン | 国連広報センター

(https://www.unic.or.jp/activities/economic_social_development/sustainable_development/2030agenda/sdgs_logo/)

SDGsは、環境問題だけでなく、貧困や飢餓、福祉、教育といった幅広い課題を統合的に扱う枠組みです。しかしいずれも企業活動のリスクとチャンスに直結する事項であり、名だたるグローバル企業がSDGsに注目しているという背景があります。一般への認知度も徐々に高まっており、SDGsへの取り組みでブランド価値の向上を図ろうという企業も増えています。

そもそも環境対策とは

環境対策は、環境に配慮した行動全般を指す抽象的な言葉です。例えば、こまめに電気を消す、ゴミの分別を徹底する、といった小さな行動も、環境対策と言えます。 国際標準化機構が発行したISO14001や、環境省が策定したエコアクション21という規格はありますが、どういった取り組みをするかは企業の自由意志に委ねられています。 CSR活動の一環として対外的にアピールしたい場合は上記のような規格の認証を受ければ良いですし、企業倫理の観点から社員にボランティアさせたい、という場合は、できることから小さく実施すれば良いでしょう。 いずれにせよ環境対策を考えるときは、まずその目的を掘り下げ、社内で何をすべきか、何ができるかを検討することが大切です。

注目されている理由

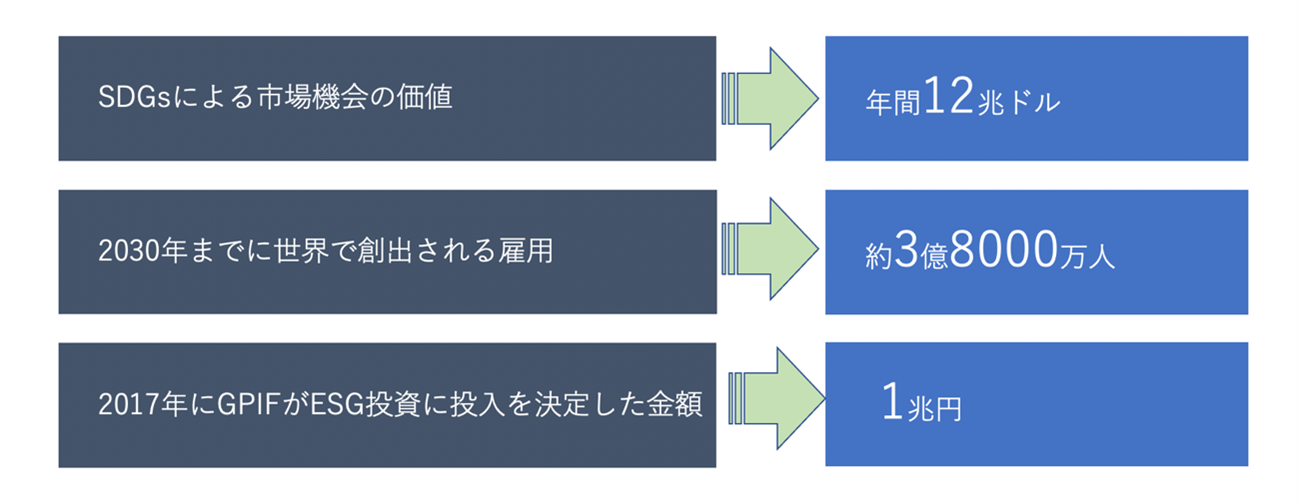

環境対策への取り組みには、単に社会的責任を果たす以外に、企業にとって無視できないメリットがあります。例えばビジネスチャンス。環境省が発行している「持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド」によると、SDGsによる市場機会の価値は年間12兆ドルとも言われており、各国政府や企業、各種組織を巻き込んだ巨大なマーケットがあることが示唆されています。

また、投資や取引の条件として、環境対策への取り組みが重視される動きもあり、将来的に企業活動に大きな影響を与える可能性も見込まれています。

注意したいリスク

環境対策は、多くの場合、短期的には成果が出ません。そもそも、目に見えるような具体的な成果が出る性質のものではありませんから、計画的に実行しないとリソースばかりを消費して、企業としての自己満足に終わってしまう可能性すらあります。社会貢献やブランド価値の向上、というように、多少抽象的でも長期的な目標を掲げ、それに基づいて地道に活動していく姿勢が大切です。

多くの企業が実践する環境対策

続いて、多くの企業が実践する定番の環境対策について解説します。

オフィスでの省資源・省エネ

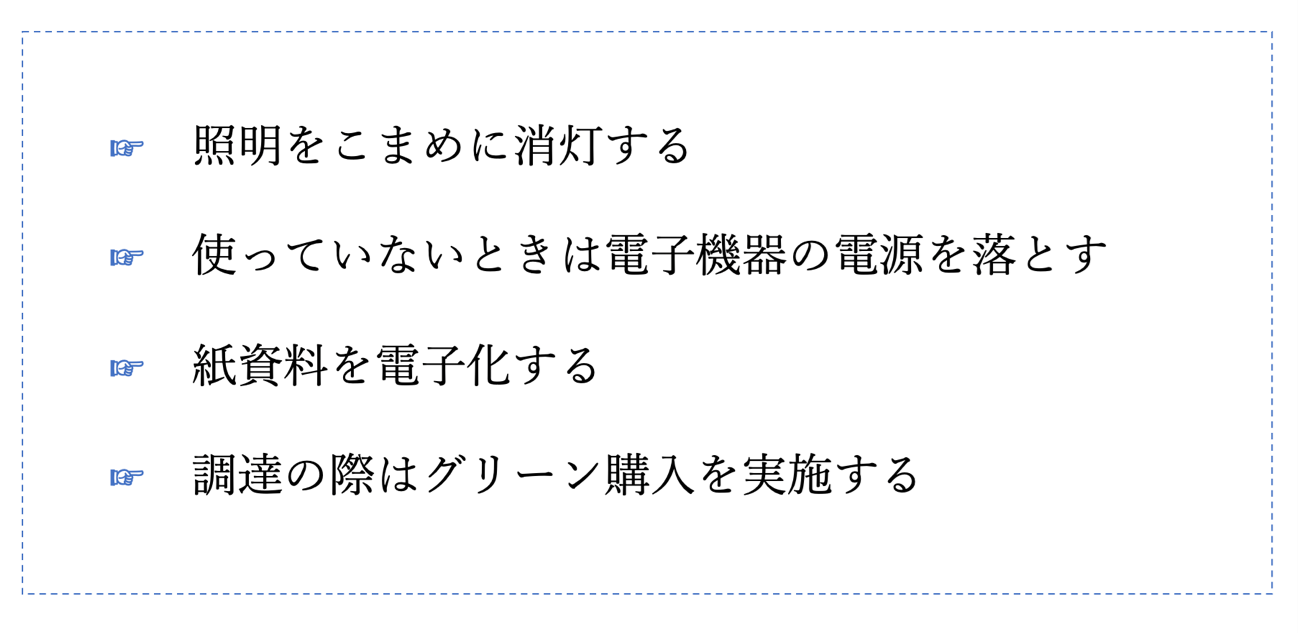

環境対策を考えたとき、最も手をつけやすいのが、オフィスにおける省資源・省エネの意識改革です。

例えば、以下のような事項が該当します。

このようにオフィスにおける省資源・省エネは、大きな手間やコストを掛けることなく、すぐに実施できる環境対策と言えます。

ISO14001等の認証取得

大企業を中心に多いのが、第三者期間が認証する環境マネジメントシステムを構築・運用するという取り組みです。 環境省が発表する「環境にやさしい企業行動調査結果」によると、上場企業の68.8%が何らかの環境マネジメントシステムを運用しているという結果が出ています。 代表的なものは、国際規格であるISO14001、環境省が策定したエコアクション21でしょう。ただ、これらの認証は社会的信用が大きい反面、実施に相応のコストが掛かります。規格は他にもありますから、環境対策に割ける予算、人的リソースを踏まえて、柔軟に検討すると良いでしょう。

産業廃棄物の削減・リサイクル

業種・業態にもよりますが、産業廃棄物の削減は、取り組み前後で具体的な数字が出せる数少ない環境対策の一つです。 ただ、産廃の減量やリサイクル製品の導入はコストが高く、また専門知識も必要で、一朝一夕での導入が難しい面もあります。 地方自治体によっては、産業廃棄物税を活用した補助金制度やアドバイザー派遣事業を完備しているところもあるため、まずはそうした情報を収集した上で自社の方針を考えることをおすすめします。

環境対策のために何をすべきか

企業が行う環境対策にこうあるべき、という正解はありません。ここでは一般論として、人事部門が環境対策を考える上で重要と思われる項目を紹介します。

環境配慮の仕組みづくり

手掛ける事業によって、対応可能な環境対策は異なります。 例えば購買部門であればグリーン購入の実施、開発部門であればエコプロダクツの開発、製造部門であればゼロエミッション・省エネに対する行動推進、といった具合です。 まず自社の各部門を見渡して、それぞれ何ができるかを慎重に検討しましょう。またその際は、頭ごなしにならないよう、各ステークホルダーと議論して、目的意識を共有しながら話を進めることが大切です。

環境ガバナンスの強化

2010年代に入って、ESGという言葉が国際的に注目を集めています。 これは「Environment(環境)」「Social(社会)」「Governance(企業統治)」の頭文字で、長期的な企業価値の向上に欠かせない観点として、主に金融・投資の分野でよく見られます。 企業の経営管理の土台となるガバナンス(企業統治の仕組み)は、自社の事業を重視して構築されるものです。これに環境と社会を加えて、より幅広い視点で企業のあり方を再構築することが、今後の企業に求められているわけです。 社会からの信用を得る意味でも、ESGを前提としたガバナンスの改革に着手することが必要でしょう。

ステークホルダーへの周知

環境対策は、うまく実施すれば企業のブランド価値の向上に大きく寄与します。 そのためには、自社で行っている取り組みをステークホルダーに余すことなく発信することが大切です。顧客、従業員、パートナー企業、投資家、地域社会、それぞれのニーズを踏まえ、広範に情報提供を行うことが求められます。 ただ、このような部門を横断する取り組みは、人事部門、あるいは広報部門などでなければ難しいでしょう。経営層と同じ目線が求められ、また環境対策を戦略的に実施するための学習も行う必要があるでしょう。 幸いなことに、BPOサービスが台頭し、ルーチンワークを外部に委託できる環境が整っています。人事部門の人手不足は深刻ですから、定常業務は外部委託で圧縮し、企業の本質的な価値創造に人的リソースを集中することが肝要と言えます。

参考文献

1)環境省_ISO14001

https://www.env.go.jp/policy/j-hiroba/04-iso14001.html

2)令和元年度 環境にやさしい企業行動調査(平成30年度における取組に関する調査)調査結果

http://www.env.go.jp/policy/H31gaiyo.pdf

3)持続可能な開発目標(SDGs)活用ガイド [第2版]

https://www.env.go.jp/policy/sdgs/guides/SDGsguide-gaiyou_ver2.pdf

ライタープロフィール

筆名:多田 真弥朗

様々な企業のマーケティングコンサルティグに関わる中で数多くの人材リクルーティング・人事部門の案件に従事。そこで培った人事部門系の豊富な知識をベースに独立し、コンテンツ ライターとして人事部門系、IT系、不動産投資といったテーマを中心に執筆活動を開始、現在に至る。